为深入挖掘泰安地区红色历史资源,传承革命精神,7月28日,山东中医药大学“红色记忆寻访队”奔赴泰安,开展以“红色记忆寻访泰安行”为主题的实践活动。队员们先后走访泰安革命烈士陵园、新泰市龙廷革命纪念馆、掌平洼盘龙古井等地,通过追寻历史遗迹与奋斗故事,感悟信仰力量,汲取前行动力,让红色基因在实践寻访中焕发新的光芒。

一、泰安革命烈士陵园:缅怀先烈,感悟不朽精神

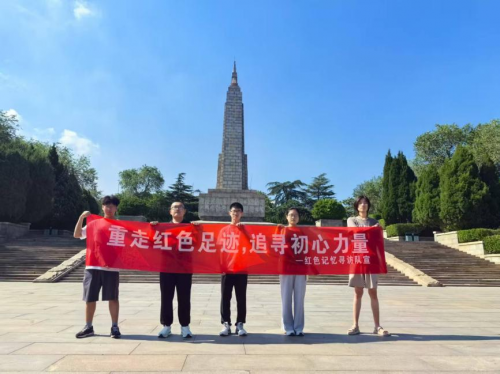

7月28日,队员们踏入泰安革命烈士陵园,巍峨的革命烈士纪念碑首先映入眼帘。“革命烈士纪念碑”几个大字苍劲有力,似在无声诉说烈士们为家国抛头颅、洒热血的壮烈事迹。队员们肃立碑前,仰望高耸的碑身,仿佛看见先烈们冲锋陷阵的身影。他们中有的青春年少,却为国家独立、人民幸福毅然踏上烽火征程;有的已为人父母,仍舍小家顾大义,以热血诠释对信仰的忠诚。他们的名字或许湮没于岁月,但精神如丰碑,永远屹立于人民心中。

图1队员参观革命烈士纪念碑王艺晓摄

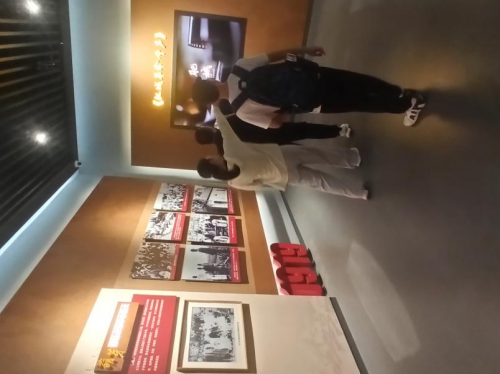

走进泰安革命史展览馆,鲜红背景上的入党誓词格外醒目。馆内陈列的泛黄史资、珍贵文物与烈士遗物,串联起泰安革命斗争的光辉历程。从早期革命火种的播撒,到抗日战争的烽火洗礼,再到解放战争的浴血奋战,直至新中国成立后社会主义建设的接力奋进,泰安人民在党的领导下,历经风雨,书写壮丽篇章。面对简陋的武器、破旧的衣物,队员们仿佛穿越时空,亲历枪林弹雨的战场。先烈们无畏冲锋、坚毅不屈的形象深植于心,让大家深刻体会到今日和平幸福的生活来之不易,每一份岁月静好背后,都是先烈们热血与生命的担当。

图2队员宣誓王艺晓摄

陵园深处,整齐排列的墓碑是英雄们最后的安息之地。队员们缓步走过,轻抚冰冷的石碑,哀思与敬意油然而生。许多烈士连姓名都未曾留下,却以生命践行了对国家与人民的承诺。祭扫群众手捧鲜花、默默伫立,以不同方式表达同样的深情。这一幕让队员们真切感受到,烈士精神从未远去,仍以星火相传之势在人们心中延续。“革命烈士永垂不朽”,不仅是对英雄功绩的礼赞,更是激励后人奋进的号角。泰安革命烈士陵园以生动的历史叙事,让队员们铭记历史、缅怀先烈。红色精神的种子也在这一趟瞻仰中深植心田。

图3队员为墓碑进行祭扫王艺晓摄

二、龙廷革命纪念馆:回溯烽火岁月,感悟革命传承

7月29日,队员们走进新泰市龙廷镇——新泰革命的摇篮,这里承载着厚重的红色记忆。龙廷革命纪念馆犹如一部立体的红色史书,通过“革命星火燃龙廷、龙须崮暴动策源地、功绩特殊的龙廷会议、创建龙廷中心抗日根据地、军民浴血坚持抗战、陈毅元帅三驻龙廷、英模辈出红色龙廷”七大板块,清晰呈现了当地革命脉络,为队员们展开一幅波澜壮阔的革命画卷。

图4队员抵达龙廷纪念馆王艺晓摄

龙廷会议(1938年),在历史的关键时刻,成为鲁中抗日根据地的奠基之石。新泰县委在此确立了“发动群众、建立武装”的抗日方针,为后续抗战指明方向。展厅内复原的会议场景、陈列的历史资料,让队员们仿佛能听到当年先辈们商讨战略时的激昂话语,感受到他们为挽救民族危亡的迫切与坚定。1942年的太公峪突围战同样震撼人心。八路军某部依托龙廷山区地形,在日军扫荡中成功突围,展厅陈列的土枪、手榴弹壳等实物,真实还原了战争的激烈与残酷,使队员们深切体会到革命先辈在绝境中奋勇抗争的无畏精神和对胜利的坚定信念。

图5龙廷会议复刻景象梁天宇,高云飞,明知然摄

英雄是革命故事中最闪亮的坐标。董琰,新泰县委首任书记,在艰难环境中带领创建龙廷抗日游击队,点燃革命火种;“龙廷六姐妹”以陈秀英为代表的六位妇女党员,冒险传递情报、救护伤员,以柔弱之躯扛起革命重担。他们的事迹,或壮烈、或温情,却都传递着同一个信念——为国家、为人民,无畏牺牲、无私奉献。这些故事让队员们看到革命胜利背后无数个体的坚守与付出,深刻领悟到革命精神的丰富内涵与强大力量。

图6龙廷六姐妹画像及事迹梁天宇,高云飞,明知然摄

三、掌平洼盘龙古井:见证奋斗史诗,续写精神新篇

掌平洼村的盘龙古井,是社会主义建设时期奋斗精神的生动注脚。曾经,这里是靠天吃饭的缺水山村,土地贫瘠、人畜用水艰难,贫困如影随形。但掌平洼村村民没有被困境打倒,1966年3月,在村党支部书记韩慎元带领下,一场与自然抗争、向命运挑战的“战斗”——修建盘龙古井正式打响。

图7队员抵达掌平洼村梁天宇,高云飞,明知然摄

特殊的地质条件使得古井只能以螺旋式建造,工程量远超普通井。在技术匮乏的年代,村民们土法上马,全凭人力。300多户村民、9个生产队,挑选出体力强壮的劳动力组成打井队。十年间,他们自制炸药、自备工具,用铁锤与钢钎硬是在山地中凿出这口壮观的螺旋井。从1966年3月到1976年5月,三千多个日夜,他们流血流汗却无怨无悔,只为解决缺水难题,改变贫困面貌。这口井不仅是水利工程奇迹,更是掌平洼村人自力更生、艰苦奋斗精神的结晶。它的建成彻底扭转了缺水困境,也让村民们在后续发展中持续发扬这股精神,逐步走上致富道路。

图8盘龙古井的螺旋式结构梁天宇,高云飞,明知然摄

8月14日,寻访队与当地村民交流,深刻感受到古井对掌平洼村的深远意义。它不仅是村民心中的精神图腾,见证从贫困到希望的蜕变,更传承着艰苦奋斗、团结协作的精神。如今,古井已成为乡村振兴的文化资源,与红色文化交融,为龙廷地区发展注入独特活力,吸引游客前来感受奋斗精神,助力乡村旅游发展,让曾经的“奋斗史诗”在新时代续写助力乡村振兴的新篇章。

四、寻访总结:传承红色基因,践行时代使命

“红色记忆寻访泰安行”即是一场精神的朝圣,也是一次行动的指引。泰安革命烈士陵园的英烈精神、龙廷革命纪念馆的烽火记忆、掌平洼盘龙古井的奋斗史诗,共同构成了新泰乃至泰安地区的“精神谱系”,让队员们深刻理解红色资源的共性价值——历史上,战争年代革命精神与建设时期奋斗精神一脉相承,是激励后人前行的不竭动力;教育上,“实物+故事”的呈现形式让思政教育更生动、更具感染力,能直抵人心,让红色精神真正入脑入心。

五、五埠岭火大门村:触摸军民鱼水情的温度

8月16日,队员们踏入肥城市五埠岭火大门村,石砌街巷蜿蜒交错,百年石屋的斑驳墙面上仿佛仍留存着抗战岁月的烽火印记。抗战时期,这座古朴村落是冀鲁豫边区的“隐秘堡垒”:村民们连夜挖通地下地道,冒死掩护八路军伤员;妇女们围坐石磨旁,将粗布纺成线、纳成拥军鞋垫;青壮年趁着夜色,肩扛粮袋穿越封锁线支援前线。

图9五埠岭火大门村的石屋梁天宇,高云飞,明知然摄

在村史馆的昏黄灯光下,陈旧的军用水壶、打着补丁的土布棉被静静陈列,墙角的地道入口仍散发着岁月的厚重。抚摸石墙上的弹痕,眼前似浮现村民们乔装递情报、冒死救伤员的画面,耳畔仿若响起“最后一碗米送军粮,最后一块布缝军装”的质朴歌谣。古村的砖石草木,都浸透着“军护民安、民拥军胜”的鱼水深情。

图10队员们参观肥城纪念馆梁天宇,高云飞,明知然摄

这份跨越时空的赤诚,不仅是历史的感动,更昭示着“民心向背为胜利根基”的真理。五埠岭的故事让红色传承挣脱文字桎梏,化作可触可感的温度——它提醒后来者:最坚固的防线是军民同心,最珍贵的传承是质朴奉献。

队员们在寻访过程中,还积极参与红色文化传播实践,带领小朋友制作星星火炬等手工作品,以趣味方式传递红色文化,让红色基因在幼小心灵中生根发芽。这不仅是红色文化的传承,更是新时代青年对红色精神的践行——将感悟转化为行动,用实际举措让红色文化“活”起来、“火”起来,让更多人了解泰安红色故事,传承红色精神。

六、青春誓言:以行践知,续写红色新章

“红色记忆寻访泰安行”虽已落下帷幕,但红色精神的传承与时代使命的践行永无止境。队员们纷纷表示,此次寻访是一次深刻的精神洗礼,让大家对红色文化有了更立体、更深刻的认知。从革命先烈的英勇无畏,到建设时期人民的艰苦奋斗,每一段故事、每一种精神,都激励着大家在新时代勇担使命、砥砺前行。

作为新时代青年,要将红色精神融入血脉,化作前行动力。在学习中,以先烈们的坚定信念为指引,攻克知识难题,提升专业素养;在生活里,传承艰苦奋斗精神,不骄不躁、脚踏实地;在社会服务中,积极传播红色文化,让更多人了解红色历史,感悟红色精神力量。把个人成长与国家发展、民族复兴紧密结合,以实际行动传承红色基因,续写红色故事新篇,让青春在为国家、为人民的奉献中绽放最耀眼的光彩,为实现中华民族伟大复兴的中国梦注入青春动能。

红色记忆是历史馈赠的珍贵财富;泰安之行是精神传承的生动实践。未来,“红色记忆寻访队”将继续前行,探寻更多红色根脉,传播红色文化,让革命精神、奋斗精神在新时代熠熠生辉,成为推动社会进步、民族复兴的强大精神引擎,让红色基因永续传承、历久弥新。

图11全体队员于泰西纪念碑合照 |